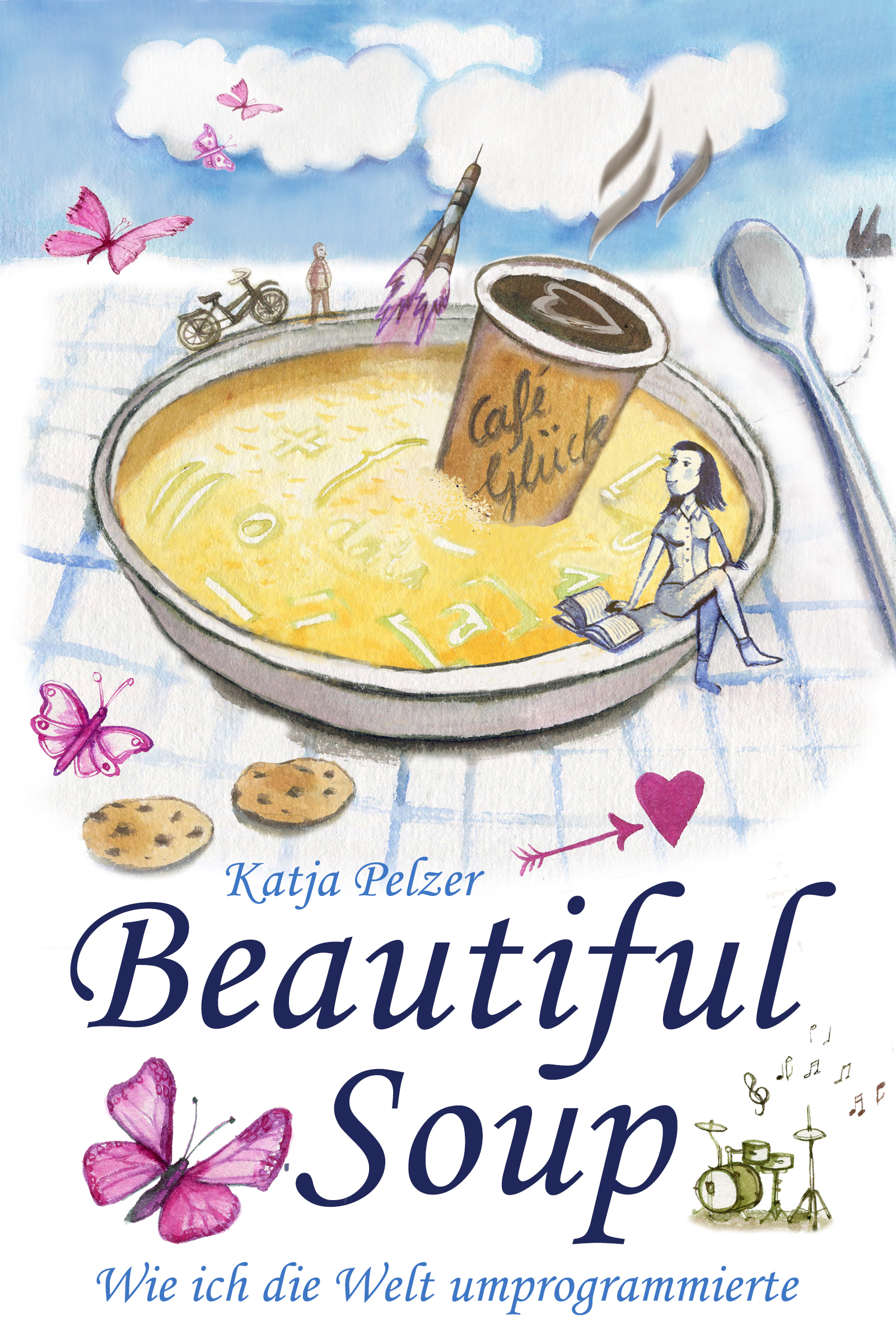

Beautiful Soup oder Wie ich die Welt umprogrammierte

Inhalt: Eigentlich will die hochsensible Online-Journalistin Carla nur ihrem Mann Peter damit imponieren, dass sie jetzt programmieren lernt. Peter ist nämlich Raketenbauer und ein ziemlich toller Typ. Im Programmier-Seminar lernt Carla dann allerdings den viel jüngeren Joschi kennen, der Videos dreht, Schlagzeug spielt und ihr furchtbar gut gefällt. Da kann sie weder etwas für, noch etwas gegen tun. Also folgt sie der Einfachheit halber ihrem Herzen.

Diese moderne RomCom streift die politischen Themen unserer Zeit. Sie startet im schönen Düsseldorf, entspinnt sich im Schatten des Kölner Doms, führt die Leserin auf die malerische Ostseeinsel Rügen und wieder zurück. Und zum guten Schluss will Carla nichts weniger als diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem sie dem mächtigsten Mann der Welt ordentlich in die Parade fährt.

Leseprobe:

Zum Programmieren bin ich gekommen wie Donald Trump ins Weiße Haus – als Quereinsteigerin ohne Vorkenntnisse und höhere Not.

„Wer heute eine Sprache lernen will, sollte eine Programmiersprache lernen“, sagt Peter, mein Mann, hat diesen Rat allerdings bisher selbst nicht befolgt. Fremdsprachen beherrscht er – zumindest Englisch.

Aber heute meint ja ohnehin jeder, er könnte Englisch.

Obwohl eine Sprache wirklich zu meistern natürlich etwas völlig Anderes ist.

Es ist zwar nicht so, dass ich unbedingt eine Programmiersprache brauche, um in meinem Leben besser klarzukommen.

Weder beruflich noch privat.

Und doch wusste ich, dass ich es will.

Programmieren, meine ich. Das sagte mir mein Bauch als mein Blick auf das Seminarangebot Programmieren – Basiswissen für Journalisten fiel.

Das war, als schüttete jemand in meinem Innern eine Schüssel warmes Wasser aus und ließe darin einen Schwarm kleiner Fische los.

Es kitzelte ein bisschen in meiner Körpermitte, wie etwas Neues das eben so tut.

Und es fühlte sich gut an. Richtig gut.

Außerdem dachte ich – wenn sie so etwas für Journalisten anbieten, dann musste es mir wohl irgendetwas bringen. Denn ich bin Journalistin.

Gebracht hat es mir dann auch irgendetwas. Allerdings auf einem ganz anderen Gebiet. Aber das konnte ich natürlich nicht ahnen, als ich das Anmeldeformular ausfüllte.

Ich arbeite beim Fernsehen. Jenem Journalistenjahrmarkt der Eitelkeiten, in dem weniger gilt was Du kannst, als viel mehr, welchen Platz in der Hackordnung du dir erhackt hast. Leise Töne werden gerne überhört.

Wenn für Printjournalisten gesundes Halbwissen gilt, trifft auf den durchschnittlichen Fernsehjournalisten gesundes Viertelwissen zu und das ist noch optimistisch geschätzt.

„Das Fernsehen ist tot!“ hat kürzlich meine Freundin und Kollegin April über den Redaktions-Flur geraunt. Das ist möglicherweise leicht übertrieben, aber zuspitzen ist ja auch ein gern gewähltes rhetorisches Mittel. Ich habe mich jedenfalls gefreut.

Denn die anderen Kollegen beim Fernsehen haben noch nicht mitgekriegt dass es tot ist. Sie geben sich noch immer alle Mühe, sich für etwas ganz Besonderes zu halten. Sind sie ja irgendwie auch. Sie sind eine aussterbende Art. Sie sind Dinosaurier.

Da aber der Mensch im Allgemeinen vor dem Untergang steht, fällt es möglicherweise gar nicht weiter auf, wenn das Fernsehen zuerst geht.

Ich habe „Es lebe das Internet!“ zurückgeflüstert. Und April hat gelacht, in einem Timbre, wie von Schmirgelpapier aufgeraut. Sie hat schon als Kind diese Stimme gehabt. Und musste dafür nicht erst Unmengen von Alkohol oder Zigaretten konsumieren.

Ich finde ihre Stimme äußerst charmant.

Ihr Mann hat sich sogar direkt in ihre Stimme verliebt, noch bevor er April selbst gesehen hat. Sie spricht alle ihre TV-Beiträge selbst ein. Und er hat einen dieser Filme im Fernsehen gesehen und schon war’s um ihn geschehen.

April hat eine Haut wie eine Latte Macchiato, pekannussbraune Augen und weizengelbe Haare. Eine ganz bemerkenswerte Mischung. Und sie heißt wirklich April. Das liegt daran, dass sie amerikanische Eltern hat. Das ist nicht das einzige Attribut, das sie besonders macht. Sie ist auch eine richtig gute Journalistin. Keine Quereinsteigerin. Sie hat, wie auch ich, unser Fach von der Pieke auf gelernt.

Zum Glück habe ich beim Fernsehen eine Nische gefunden. Schon vor Jahren.

Den Onlinebereich.

Meine Nische hat erst einmal nichts mit dem bunten lauten Fernsehen zu tun und wurde vielleicht auch deswegen zu Beginn recht stiefkindlich behandelt. Zumindest eben von den Fernsehjournalisten.

Mittlerweile ist diese Nische allerdings zu einem wichtigen Zweig herangewachsen. Und ich bin dabei – obwohl ich kein Digital Native bin.

Mir wurde nicht als Dreijähriger Mamas Smartphone in die Hand gedrückt um digitale Kuchen zu backen oder Filmchen zu gucken.

Ich saß wechselweise im roten aufblasbaren Planschbecken mit gerade so viel warmem Wasser, dass meine Beinchen bedeckt waren und ich nicht ohne weiteres untergehen konnte.

Oder im Laufstall mit allem möglichen Holzspielzeug, das mich stundenlang beschäftigte.

Manchmal stand ich auch an der Holzumzäunung und schaute hinaus auf die Welt oder den Fotografen, meinen Vater. Der alles, wirklich alles, was ich tat, auf Superachtfilm und Negativen festhielt.

So richtig echt – Non Digital Native eben.

Zweites Kapitel

Aber zurück zum Programmieren.

Ich lerne jetzt Python. Schon allein wie das klingt: Python. Mit zischendem Englischem th. Ziemlich cool.

Python ist in diesem Fall allerdings keine Schlange, sondern eben eine Programmiersprache. Eine besonders angesagte noch dazu. Oder besser hip. So sagt man ja heute.

Auch Hipster würden wahrscheinlich Python lernen, würden sie eine Programmiersprache lernen. Würden sie aber vermutlich nicht, weil sie zu sehr mit Holzhacken beschäftigt sind, um das Feuer im Kamin am Brennen zu halten, damit ihre Behausung im warmen Licht des Feuers dem dänischen Prinzip der Hygge näher rückt und das CO2 in der Atmosphäre nicht weniger wird.

Außerdem verbringen sie irrsinnig viel Zeit beim Barber ihres Vertrauens oder mit der Bartpflege vor dem heimischen Spiegel. Da bleibt einfach kein Zeitfenster mehr für Python.

Python ist übrigens nicht einmal nach der Schlange benannt, sondern nach den ziemlich lustigen Briten von Monty Python.

Wirklich und wahrhaftig. Großes Indianerehrenwort.

Meine Freundin April findet sehr beeindruckend, dass ich so etwas mache. Sie käme selbst nicht auf die Idee, eine Programmiersprache zu lernen. Egal wie sie heißt.

„Selbst wenn sie Apple Crumble hieße“, sagte April, als ich ihr davon erzählte.

Wir mussten beide lachen.

Apple Crumble ist Aprils Lieblingskuchen und sie hat schon des Öfteren welchen für mich gebacken. Sensationell kann sie den. Mit gerösteten Mandeln. Das ganze schmeckt dann ein bisschen wie gebrannte Mandeln. Dazu gibt’s Vanillesauce oder Vanille-Eis, je nach Saison. Echtes Soulfood. Natürlich hat April das Rezept von ihrer Mutter und die hat es von ihrer. Und wahrscheinlich kommt es ursprünglich mal aus England, denn von dort kamen die Vorfahren von April. Das April nach Deutschland gekommen ist liegt daran, dass ihr Vater gestorben ist, als sie noch ein Teenager war und ihre Mutter dann ausgerechnet einen Hamburger geheiratet hat, der sie und April mit nach Deutschland gebracht hat, wo sie dann auch geblieben sind. Und wo April dann schließlich an der Uni zu Köln ihren Mann Tim kennengelernt hat.

Und da ist sie nun. An American in Cologne.

Mich jedenfalls durchströmte jener ungekannte Enthusiasmus, als ich beschloss dieses Seminar zu besuchen.

Ich dachte mir, mit Python könnte ich dem mit Begrifflichkeiten aus der Biosphäre geschönten Cyberspace näher auf die Pelle rücken und noch besser mit dem Internet zurechtkommen – mit seinen Datenbergen und „Wolken“. Außerdem wollte ich etwas Naturwissenschaftliches lernen, um meinen Mann zu verstehen, also zumindest seine Art des Denkens. Und damit eine Gemeinsamkeit zu schaffen. Ja, und vielleicht wollte ich ihn auch ein bisschen damit beeindrucken. Möglicherweise. Weil er sicher mit allem gerechnet hat, aber nicht damit, dass ich programmieren lernen würde. Das überraschte ihn vermutlich genauso wie mich.

Ich hatte unterdessen das Gefühl zu neuen Ufern aufzubrechen. Neue Länder zu entdecken. Ja, ein ganz neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Und so schlug ich also ein neues Kapitel in meinem Leben auf.

Drittes Kapitel

Der erste Mittwoch meines Seminars war für einen ganzen Tag anberaumt, um die Basissaat in unseren Hirnen auszusäen, damit sie in den folgenden Wochen aufgehen möge.

Es war Ende April. Das wertete ich als gutes Zeichen, nicht nur wegen meiner Freundin und Kollegin April. Auch weil April sicher kein schlechter Zeitpunkt war, um etwas auszusäen.

Aber dann begann jener Mittwoch mit einer Tragödie in der analogen Welt: Als ich unter dem alten, stattlichen Kirschbaum in unserem Hinterhof herging, der gerade begonnen hatte zu blühen – weil es wie in den vergangenen Jahren auch schon im Frühjahr für ein paar Tage sommerlich warm geworden war – hörte ich ein dumpfes Dröhnen, wie ein lautes Stöhnen und konnte gerade noch zur Seite springen, bevor er in der Mitte auseinanderbrach. Einfach so. Seine Krone barst – gleichsam gespalten von einer riesigen göttlichen Axt. Ein starker Ast dick wie drei Männerarme lag, umhüllt von seinem grünen Blätterkleid, quer über den Hinterhof. Es brauchte nicht lange, da öffneten sich in den umliegenden Häusern die Fenster und die Nachbarn schauten herunter.

Unser Vermieter, der hier ebenfalls seine Wohnung hat, eilte auf den Hof an meine Seite und betrachtete erschüttert den halbierten Baum.

Viele Jahre lang hatten wir unter seinen weiten Ästen ein Kirschblütenfest gefeiert. Wie sich das für eine japanisch geprägte Stadt wie Düsseldorf gehört.

Seine Spaltung verursachte Wehmut und erinnerte schmerzhaft an die Vergänglichkeit alles Schönen.

Und alles was mir einfiel, als mein Vermieter sich zu mir gesellte, war: „Ich war’s nicht.“

Natürlich bestätigte mir mein Vermieter lächelnd meine Unschuld.

Und wie ich erst Tage später erfahren sollte, war der Baum in Wahrheit schon eine ganze Weile krank gewesen. Man hatte es ihm nicht angesehen, aber ein Pilz hatte sein Innerstes ausgehöhlt, diagnostizierte der Baumdoktor und machte dem Vermieter wenig Hoffnung. Der lange harte Winter hatte den schönen Baum geschwächt, die plötzliche Wärme sein Holz arbeiten lassen. Nun war es geschehen.

Alle Nachbarn waren betrübt, als der Vermieter uns diese traurige Botschaft überbrachte. Der breite Ast wurde abgesägt und der gespaltene Stamm mit einem Gurt zusammengezurrt. Aber all das geschah erst in den nächsten Tagen.

Jetzt stand ich erst einmal betroffen neben dem geteilten Baum und schaute erschrocken auf den breiten Ast, der mich ohne weiteres hätte spalten können, zumindest meinen Schädel.

Kein so gutes Vorzeichen also für meinen Start ins Programmieren.

Außerdem kam ich zu spät. Das lag nicht an dem alten Kirschbaum. Ich hätte nämlich trotz Schock meinen Zug noch erwischt. Mein Vermieter half mir über den üppigen Ast, während er sich nochmals besorgt erkundigte, ob mit mir alles in Ordnung sei.

Natürlich war alles in Ordnung. Der Ast hatte mich ja glücklicherweise verfehlt. Mehr in Ordnung konnte man ja gar nicht sein, als nach einem heilüberstandenen Beinahe-Unfall.

Und so eilte ich also erleichtert davon.

Das Problem war die Deutsche Bahn. Sie machte auch dieses Mal keine Ausnahme. Ich weiß, die Häme über das Unternehmen ist reichlich überstrapaziert. Dennoch wundere ich mich immer wieder aufs Neue wie konsequent jeder Zug wirklich jeder in den ich einsteige verspätet ist oder es spätestens dann ist wenn ich wieder aussteige.

Wieso schaffen die Schweizer und Niederländer es eigentlich mit halbwegs pünktlichen Züge zu operieren und wir nicht?

Auch über die Klimatisierung bei der DB kann ich mich immer nur wundern. Es scheint keinen Mittelweg zu geben zwischen Nordpol und Death Valley. Jahreszeitenübergreifend.

Es ist nicht etwa so, dass im kalten Winter ausschließlich Death Valley eingeschaltet ist. Das wäre ja fast noch nachvollziehbar. Aber auch im kalten Winter entscheidet sich die Zugtechnik – ob mit oder ohne Anleitung, sei jetzt mal dahingestellt – gerne für Nordpol. Und im Sommer auch schon mal für Death Valley.

Ich möchte mir dann am liebsten die Kleider, die ich mir angezogen habe, um der Klimaanlage wahlweise in der Redaktion oder im Zug zu trotzen, vom Leib reißen, weil sich stattdessen die Sommerhitze staut (Zug) oder sogar die defekte Heizung auf Hochtouren läuft (Redaktion).

Nicht einmal das Fenster lässt sich in den modernen ICEs mit den anfälligen Klimaanlagen aufreißen.

Aber hey, was rege ich mich eigentlich so künstlich auf über unsere Bahn?

In Indien sind die Züge manchmal vierundzwanzig Stunden zu spät. Und es sterben im Durchschnitt vierzig Menschen am Tag beim Bahnfahren. Was allerdings auch daran liegen könnte, dass sie gerne auf dem Dach mitfahren oder sich mit ihren ganzen Körpern aus den Türen hängen. (Was mir bei der Luft und den Temperaturen in deutschen Zügen manchmal auch vorschwebt.)

In Japan gibt es bekanntlich Menschen, die eigens dafür eingestellt wurden, um überzählige Passagiere, die wirklich überhaupt nicht mehr in die Metro hineinpassen, Kraft ihres Amtes doch noch mit all ihrer antrainierten Muskelkraft hineinzupressen.

Das wäre vielleicht was für mich! Von wegen ausreichend Abstand und Luft zum Atmen. Aber ich komme vom Thema ab.

In diesem Fall kam ich also mitten im sehr lauen End-April ultrahocherhitzt und reichlich verspätet in Köln an.

Ich arbeite dort und pendele daher zwischen den beiden rivalisierenden Rheinmetropolen.

Ich würde aber niemals aus dem gemütlichen Düsseldorf wegziehen, das nicht umsonst „Dorf“ im Namen trägt. Der Rhein ist hier einfach schöner.

Mit seinen Uferwiesen, den weißen Sandstränden, den stattlichen Pappelalleen und windschiefen Kopfweiden.

Die Kölner haben dafür den Dom. Damit sind sie uns haushoch überlegen. Aber der Dom hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Köln trumpft eben leider nicht grade mit sauberer Luft auf. Und dann noch die Myriaden von Tauben. Aber all das ertragen die Kölner, mit der für sie typischen Nonchalance, die viel weniger aufgesetzt ist, als die Lässigkeit der Düsseldorfer.

Heißt es zumindest.

Idioten gibt es aber natürlich auch in Düsseldorf. So wie überall auf der Welt.

Dass ich zu spät kam, am allerersten Seminartag das war natürlich nicht so geplant und mir extrem unangenehm. Ich hasse es zu spät zu kommen, weil jeder, der zu spät kommt, alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie ein Magnet Eisenspäne. Und nichts liegt mir ferner. Aber ehrlich gesagt, komme ich eigentlich immer zu spät. Ich kann nicht anders. Selbst wenn ich mich rechtzeitig auf den Weg irgendwohin mache, hat dann eben die Bahn Verspätung. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hängt der Fluch des weißen Kaninchens aus Alice im Wunderland über mir.

David, der Dozent, ein sympathischer junger Typ (jünger als ich zumindest. Um die Vierzig mochte er sein), wies mir den letzten Platz zu. Als ich dorthin geschlichen war, verlegen, mit geneigtem Haupt und auf Zehenspitzen, (das natürlich nur symbolisch), um die anderen nicht zu stören, meine Tasche unter dem Tisch verstaut hatte und wieder aufsah, stellte ich fest, dass wir eine fifty-fifty-Mischung aus Männern und Frauen waren. Ich war zwischen einem sehr jungen Mann und einer Frau in meinem Alter gelandet und mitten in die Vorstellungsrunde geplatzt.

Der sehr junge Mann hatte eine markante Nase, schwarzes, leicht gewelltes Haar – eine dunkle Strähne hing ihm immer wieder etwas vorwitzig ins Gesicht und hieß Jaschar.

Die Frau in meinem Alter hieß Ute, hatte kastanienbraune Haare und viele, wirklich viele Sommersprossen.

Menschen wie sie haben den unschlagbaren Vorteil, dass sie niemals blass aussehen. Nicht einmal beim allerersten morgendlichen Blick in den Spiegel. Das finde ich beneidenswert.

Ich bin schon anämisch auf die Welt gekommen, bleich wie Buttermilch. Ganz egal, wie sehr ich mich sonne, ich habe nie einen nennenswerten Teint. Ich werde knallrot von Sonne und Wind und am nächsten Morgen bin ich dann wieder bleich wie Buttermilch. Das ist Pech. Aber ich habe mittlerweile fast die Fünfzig erreicht und wenig Hoffnung, dass sich an meiner Blässe noch irgendetwas ändern könnte.

Ich spreche nicht gerne vor mehr als zwei Personen, daher sind Vorstellungsrunden so ziemlich das Letzte. was ich gebrauchen kann.

In diesem Seminar sollten wir aber nicht nur erzählen, wer wir sind, sondern sollten auch noch den Grund referieren, warum wir hier waren. Dabei hatte ich doch eigentlich keinen triftigen Grund hier zu sein – außer, mein sehr positives, kitzeliges und warmes Bauchgefühl. Meine Redaktion bezahlte mir außerdem das Seminar als Weiterbildung. Aber beides konnte ich schlecht als Gründe angeben. Eigentlich war ich ohnehin einfach nur aus Neugierde hier. So einfach war das. Ich war neugierig. Eine typische Unsitte meines Berufsstands. Aber auch darüber konnte ich nicht wirklich referieren.

Ich versuchte, ruhig und tief ein- und auszuatmen, bevor ich an der Reihe war. Das war meine bewährte Methode um mir Normalität vorzugaukeln. Und dann war ich auch schon dran, erzählte irgendetwas Sinnfreies und Schwups war es wieder vorbei.

Die anderen sprachen viel konzentrierter und sachlicher über sich. Beneidenswert ruhig. Andererseits weiß ich natürlich nicht, wie es dabei in ihrem Inneren aussah.

Vielleicht waren sie einfach nur die besseren Schauspieler.

Jaschar erzählte jedenfalls, er mache irgendetwas mit Medien. Er dreht Videos, ist ebenfalls halbwegs journalistisch unterwegs und darüberhinaus noch Musiker in einer Band.

Ute ist festangestellte Frauenmagazin-Redakteurin und will ihre Redaktion aufmischen, beziehungsweise es den jüngeren Jungs und Mädels mal so richtig zeigen.

So viel zum Thema Digital Native!

Man musste das Digitale offensichtlich gar nicht in die Wiege gelegt bekommen, um es zu beherrschen. Man konnte es sich auch sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg aneignen – so zumindest lautete Utes Plan.

Der eine oder andere Teilnehmer hatte bereits rudimentäre Erfahrungen gesammelt in Sachen „Programmieren“, wie sich im Laufe dieser Vorstellungsrunde herausstellte. Das ging sogar bis hin zu der Fähigkeit, Ampeln umzuprogrammieren. Wofür auch immer das gut sein sollte.

(In diesem Moment muss mir wohl The Italian Job entfallen sein, sowohl die erste Version von 1969 mit Michael Caine, als auch das Remake mit Mark Wahlberg. Sonst wäre mir sehr wohl eingefallen, wofür das Umprogrammieren von Ampeln so alles gut sein kann.)

Ich war aber in jedem Fall sehr beeindruckt und schlug vor, in der Mittagspause davon zu profitieren.

Das Mädel, das solcherlei Fähigkeiten besaß, quittierte meine Idee mit einem überlegenen Lächeln, kam dann aber leider nicht auf meinen Vorschlag zurück. Allein deshalb wurde nichts daraus.

Glücklicherweise, wie mir dann im Nachhinein bewusst wurde, als mir The Italian Job wieder einfiel.

Stattdessen klärten wir in der Runde dann wie bei jeder Fremdsprache erst mal das Vokabular. Von Algorithmus über Bug bis Zero Days. Der Fehler im System heißt Bug, also Käfer, weil es bei den ersten Computern, die ja noch große Maschinen mit vielen Röhren waren, vorkam, dass tatsächlich ein Käfer in diese Röhren plumpste oder flog und so das ganze System zum Erliegen brachte, erzählte uns David.

Außerdem erklärte er uns, dass Python beispielsweise in Smartphones und beim Online-Banking zum Einsatz kommt.

Meine Sitznachbarin Ute wollte dann wissen, wie man beim Shopping im Internet die ganzen Kekskrümel wieder loswird, die man hinter sich ausstreut ,wie Hänsel und Gretel, allerdings unbeabsichtigt. Wie man also die Cookies umgeht, die auf jeder Seite lauern, um unsere Daten abzugreifen. Ute wollte nämlich nicht ständig den Flug angeboten bekommen, den sie gerade schon gebucht hat. Sehr verständlich.

David empfahl uns daraufhin uBlock Origin, das Werbung filtern kann.

Ich persönlich glaube ja sogar, dass mein Laptop und mein Smartphone meine Gespräche mithören. Es ist jedenfalls schon vorgekommen, dass ich mit meinem Mann über die Anschaffung eines neuen Staubsaugers gesprochen habe, jedoch weder im Internet noch bei einem Telefongespräch Produktinformationen recherchiert habe und trotzdem plötzlich und ständig über alle möglichen digitalen Kanäle Staubsauger angeboten bekam. Die Werbung poppte zum Beispiel bei Facebook oder Amazon auf oder wurde mir auf der Randleiste offeriert.

Die anderen Seminarteilnehmer kannten ähnliche Fälle. Und wir empörten uns ein wenig, weil wir es so gruselig fanden, gleichzeitig aber auch hochspannend, was alles so geht mit Keksen und Datenabsahnen.

Dann wurde es aber wieder halbernst und wir mussten uns spielerisch mit den ersten Formeln beschäftigen.

Jaschar, neben mir, schien das Ganze ziemlich leicht zu fallen. Er lächelte zumindest bei den ersten Aufgaben noch vor sich hin. Das wirkte sympathisch. Aber er war auch nur etwa halb so alt wie ich. Ein echter Digital Native. Ich hätte ihn sicher bei allem um Rat fragen können. Aber ich mache mich gerne so unsichtbar wie möglich. Ich falle Anderen nur ungern auf den Wecker mit Fragen und Bedürfnissen.

Ich konzentrierte mich also ganz auf meinen Bildschirm.

Hin und wieder schreckte ich allerdings aus meinen Knobeleien hoch, weil Ute laut „Ich hab’s“ oder „Oh Mann, ich krieg’s nicht raus“ vor sich hin brabbelte.

Es gibt ja Menschen, deren Hirnstamm unmittelbar mit ihrer Zunge verbunden ist. Die also eins zu eins akustisch auswerfen, was gerade so durch ihr limbisches System wabert. Ute schien ein solcher Mensch zu sein.

Mich wiederum kostet es durch meine Dünnhäutigkeit beinahe übermenschliche Kräfte, Geräusche, vor allem laute, schrille, plötzlich einsetzende, auszublenden.

Bereits ein tropfender Wasserhahn in der Nachbarwohnung kann mir den Schlaf und die Konzentration rauben.

Und jetzt also Ute.

Ich gab naturgemäß kaum etwas von mir Preis. Jammerte nicht, verkündete jedoch auch nicht begeistert, wenn mal etwas lief. Reagierte aber immer unmittelbar auf Utes Auswürfe, weil sie mich ja ohnehin aus meiner Tüftelei rissen.

„Hast du’s auch schon raus?“, fragte sie mich und ich dachte nur, wenn du so weitermachst, heute nicht mehr. Ich schüttelte aber einfach nur den Kopf und hoffte, das würde besonders abweisend wirken und ihr signalisieren, dass ich nicht zum Reden hier war.

Irgendwie gelang es mir trotzdem, irgendwann in Teamarbeit mit Jaschar auf einem Din-A3-Blatt ein Spiel zu konzipieren, das David später mit uns in Python programmieren wollte.

Außerdem schrieben wir gemeinsam einen Code um den Body-Mass-Index BMI zu berechnen. Das aber schon in Python selbst und nicht mehr auf dem Papier.

Und dann war der erste Mittwoch auch schon rum.

Am Ende war ich froh, dass die Kollegin meine Anregung, in der Mittagspause Ampeln umzuprogrammieren, nicht aufgegriffen hatte. Mir dröhnte auch so nach meinen ersten Python-Lektionen der Schädel.

Schon allein die vielen Plattformen, auf denen wir uns zunächst einmal anmelden mussten!

Das war schon mal ganz schön viel Datenklumpatsch auf einmal. Eigentlich zu viel für meinen Geschmack. Aber für das Erlernen einer Programmiersprache mit einem solch klangvollen Namen, mache ich schon mal eine Ausnahme.

Ich war am Ende unseres ersten Seminartages jedenfalls trotz aller Anstrengungen noch immer hochmotiviert.

Es war als wäre ich Teil einer geheimen Gruppe, die eine Verschwörung plante. Als würden wir uns daran machen, die Weltordnung neu zu definieren.

Na ja. Zumindest fühlte es sich so an. …“

Ausschnitt aus BeautifulSoup oder Wie ich die Welt umprogrammierte von Katja Pelzer © 2020